研究背景研究问题:本文旨在探讨不同距离专项的仰泳运动员在技术动作上的差异,特别是在改变游泳速度时,运动员如何调整手臂划水的节奏。研究关注50米和200米距离专项运动员在最大速度(Vmax)和次最大速度(V70)下的技术变量,以揭示运动员如何通过调整手臂划水阶段的时间来适应不同的游泳速度。 研究难点:仰泳是一项交替进行的游泳技术,运动员需要在不同的速度下调整手臂划水的节奏和力量分配。研究需要精确测量和分析运动员在不同速度下的技术动作,包括划水速度、划幅、划频、手臂划水各阶段的时间等,以揭示运动员如何通过技术调整来适应不同的比赛距离和速度。 关键论点: 相关工作: 以往的研究主要集中在自由泳技术分析上,而对仰泳技术的研究相对较少。 有研究表明,运动员在不同速度下的技术动作存在差异,但这些研究大多集中在自由泳上,对仰泳的研究较少。 本研究通过比较50米和200米距离专项运动员在不同速度下的技术动作,为仰泳技术分析提供了新的视角。

研究方法本文采用了一系列精确的测量和分析方法来研究仰泳运动员的技术动作: 参与者选择:研究选取了18名高水平的仰泳运动员,包括9名50米距离专项运动员(50-m DS)和9名200米距离专项运动员(200-m DS),他们都至少有2年的专项训练经验。

运动任务:运动员在25米室内游泳池中进行两次25米仰泳试验,分别在最大速度(Vmax)和70%最大速度(V70)下进行。试验前,运动员进行了20分钟的准备活动和适应实验条件。

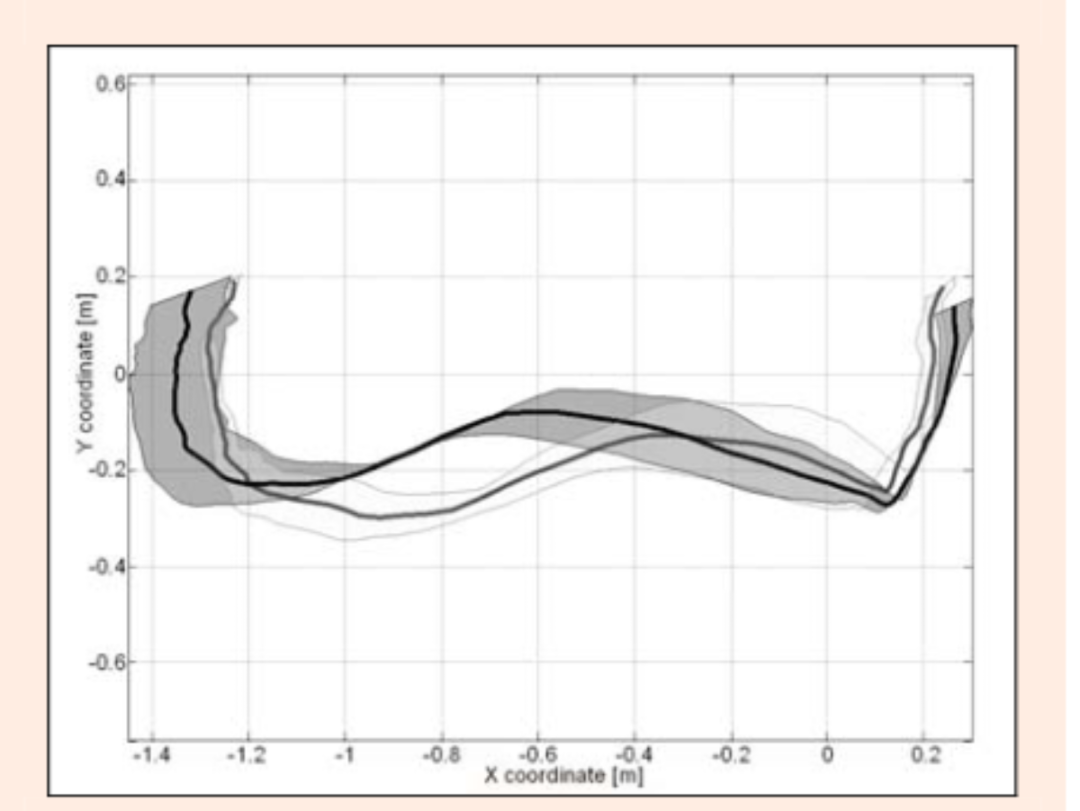

数据采集与分析:使用两个水下摄像机(Sony Hyper Had, TS-6021PSC PAL interlaced, 25 frames/second)记录运动员的技术动作。一个摄像机固定位置,记录一个完整的划水周期;另一个摄像机动态跟踪运动员,记录五个连续的完整划水周期。通过手动跟踪视频记录,使用商业软件包(Twin pro, SIMI Motion, Germany)进行二维分析。

统计分析:使用两因素ANOVA分析距离专项(组间因素)、游泳速度(组内因素)及其交互作用对每个因变量的影响。显著性水平设定为α = 0.05。所有统计分析使用SPSS版本14进行。

实验设计实验设计旨在精确测量和分析仰泳运动员在不同速度下的技术动作: 数据收集:使用编码器(SpeedRT, ApLab Rome)记录运动员的即时速度,以及使用水下摄像机记录运动员的技术动作。 样本选择:选取了18名高水平的仰泳运动员,包括9名50米距离专项运动员和9名200米距离专项运动员。 实验设定:运动员在25米室内游泳池中进行两次25米仰泳试验,分别在最大速度(Vmax)和70%最大速度(V70)下进行。 参数配置:运动员的技术动作被分为六个阶段,每个阶段由两个事件之间的时间间隔确定。

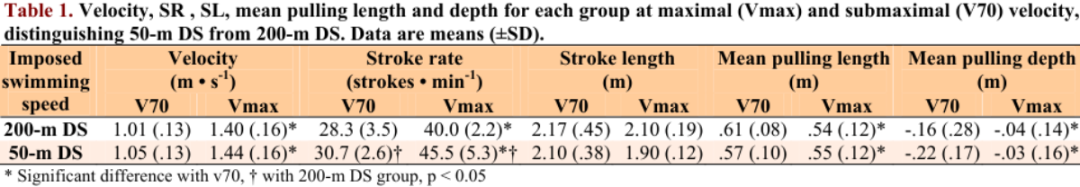

结果与分析实验结果揭示了50米和200米距离专项运动员在不同速度下的技术动作差异: 划水速度、划幅、划频:在Vmax下,50米距离专项运动员的划频高于200米距离专项运动员,显示出50米距离专项运动员在增加游泳速度时能够更有效地调整划频。 手臂划水阶段时间:在Vmax下,50米距离专项运动员的推进阶段时间相对于整个水下手臂划水时间的百分比显著增加,特别是在拉水和推水阶段。 协调指数(IdC):尽管IdC在两种速度下都对应于追赶模型,但在Vmax下IdC更高,显示出运动员在增加速度时倾向于减少两臂推进阶段之间的延迟。

总体结论本文通过比较50米和200米距离专项仰泳运动员在不同速度下的技术动作,揭示了运动员如何通过调整手臂划水阶段的时间来适应不同的游泳速度。结果表明,50米距离专项运动员在增加游泳速度时能够更有效地调整手臂划水阶段的时间,特别是在拉水和推水阶段。这些发现对于教练和运动员在训练中优化技术动作、提高比赛表现具有重要的指导意义。未来的研究可以进一步探讨不同训练方法对运动员技术动作的影响,以及如何通过训练来提高运动员在不同速度下的技术适应能力。

论文点评优点与创新该研究通过比较不同距离专长的游泳运动员在不同速度下的游泳动力学,为理解游泳技术与速度之间的关系提供了新的见解。 研究采用了先进的视频分析技术,对游泳运动员的游泳动作进行了详细的量化分析,提高了数据的准确性和可靠性。 研究结果揭示了50米专长游泳运动员在提高游泳速度时,能够更有效地调整手臂划水阶段的持续时间,这一发现对于游泳训练和技术的优化具有重要意义。

不足与反思研究仅限于二维分析,未考虑游泳动作在三维空间中的变化,这可能限制了对游泳技术的全面理解。 研究样本量相对较小,仅有18名运动员参与,这可能影响研究结果的普遍性和可靠性。 研究未考虑运动员的个体差异,如肌肉力量、柔韧性等,这些因素可能对游泳技术有重要影响。 研究未探讨不同训练方法对游泳技术的影响,这可能是一个值得进一步研究的方向。

论文十问1. 论文试图解决什么问题

2. 这是否是一个新的问题?

3. 这篇文章要验证一个什么科学假设?

4. 有哪些相关研究?如何归类?谁是这一课题在领域内值得关注的研究员?

5. 论文中提到的解决方案之关键是什么?

6. 论文中的实验是如何设计的?

7. 用于定量评估的数据集是什么?代码有没有开源?

8. 论文中的实验及结果有没有很好地支持需要验证的科学假设?

9. 这篇论文到底有什么贡献?

10. 下一步呢?有什么工作可以继续深入?

|

评论