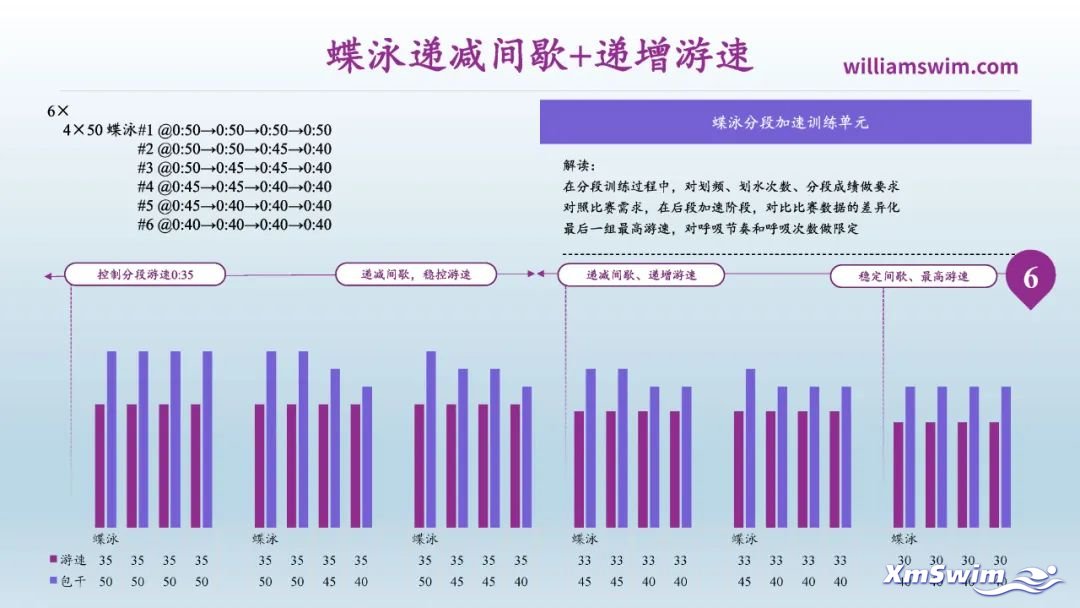

这是一组200米蝶泳的专项混氧训练单元。训练场地:25米短池。采用6轮 × (4×50蝶泳),对每轮内4个50蝶的包干时间和游速要求进行变化,轮次(Round 1 → Round 6)包干时间递减、游速要求递增。促使选手在深度疲劳中,不断挑战维持游速的极限。对200米蝶泳最后50-100米“顶住”能力的模拟训练。1200米的专项高强度总量,延伸了负荷强度的刺激深度与宽度。

这是一组200米蝶泳的专项混氧训练单元。训练场地:25米短池。采用6轮 × (4×50蝶泳),对每轮内4个50蝶的包干时间和游速要求进行变化,轮次(Round 1 → Round 6)包干时间递减、游速要求递增。促使选手在深度疲劳中,不断挑战维持游速的极限。对200米蝶泳最后50-100米“顶住”能力的模拟训练。1200米的专项高强度总量,延伸了负荷强度的刺激深度与宽度。

Round 1~3: 包干50~40s, 游速35s (间歇休息15~5秒)

Round 1~3: 包干50~40s, 游速35s (间歇休息15~5秒)

Round 4~5: 包干45~40s, 游速33s (间歇休息12~7秒)

Round 6: 包干40s, 游速30s (间歇休息10秒)

专业组:200米蝶泳混氧强度训练 本计划应用于职业级游泳选手和高校组蝶泳选手,训练流程逻辑:技术准备→专项强度刺激→主动恢复→专项极限强度刺激,负荷强度设定为递进性,适用于赛前周期训练阶段的专项强度训练课。

在极限刺激强度训练单元外,包含专项混氧强度训练单元。

采用两组相同的循环:1×200蝶 (次高强度) → 4×25混 (强度转换) →2×100蝶 (高强度),模拟了200米蝶泳比赛的乳酸堆积→耐乳酸过程,强化选手在疲劳累积下,维持强度的运动能力。

训练提示:

1.提示选手关注800米自由泳的有氧缓冲训练,稳定游速主动代谢乳酸,缓解肌体负荷压力。

2.在每组训练强度训练单元开始前、结束后,及时测量心率,掌握选手的负荷强度标准及恢复情况。

3.极限强度训练单元,提升选手结合比赛的技术数据,将划频、呼吸节奏做对接,以达到训练能力与比赛能力的有效绑定。

|